ミスマッチを最小化:横浜市磯子区のB型作業所を比較—特性・通所時間・支援密度の見極め+当社同行見学サポート

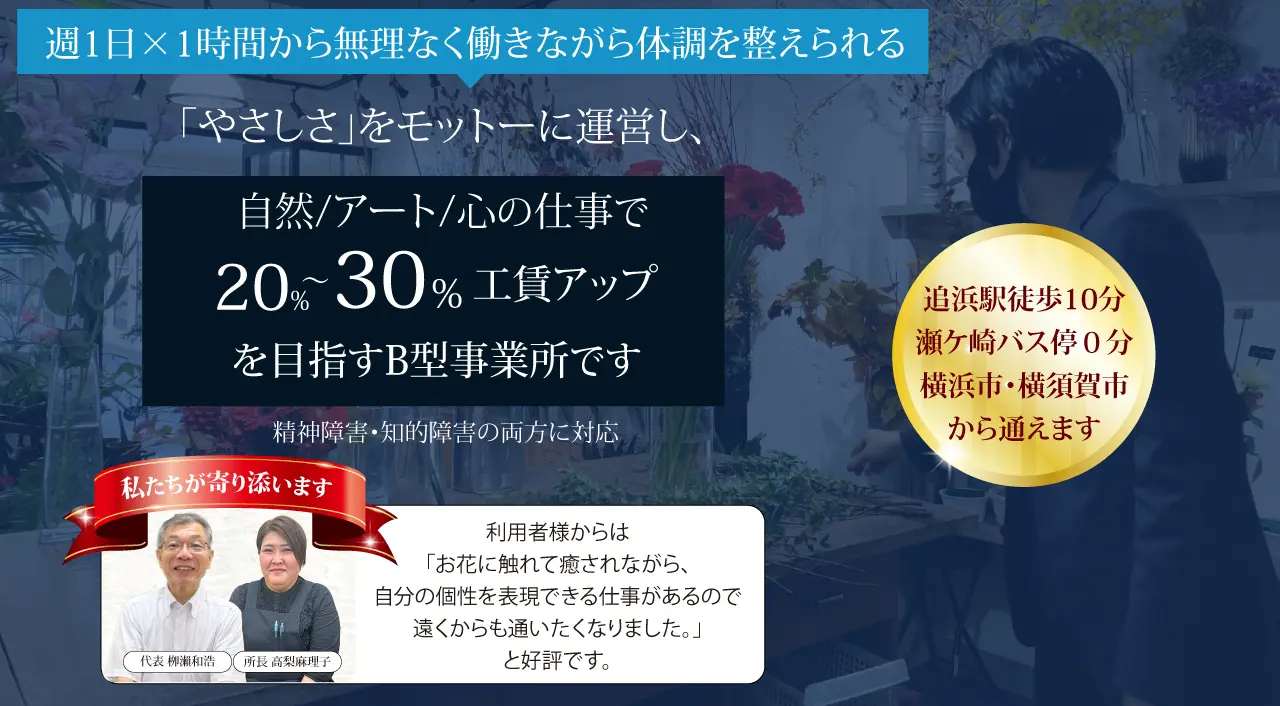

追浜駅・六浦駅・汐入駅・能見台駅から通える就労継続支援B型事業所として、各駅からの検索結果1位となっています。横浜市や横須賀市で高い工賃の就労継続支援B型事業所をお探しの方はぜひお越しください。またB型事業所やA型事業所の違いなど基本的な情報がない方も、無料にてご相談を受けております。お気軽にお電話ください。

【支援員・ケアマ向け】磯子区での“ミスマッチゼロ”をめざす実務ガイド—特性・通所時間・支援密度を現場でどう見極めるか?

サブキャッチ:支援学校卒後、退院後、転入直後の不安を小さく。磯子区の地域資源と就労継続支援B型の“つながり方”を、見学~定着支援まで一気通貫で解説。

- ✔ 特性×作業内容の適合を3観点で判定(刺激量・身体負荷・遂行ステップ)

- ✔ 通所時間と支援密度の“ちょうどよさ”を数値ではなく現場感で判断する手引き

- ✔ 同行見学サポートで質問テンプレ・合意形成の台本・初月フォローを提供

ミスマッチを最小化:横浜市磯子区のB型作業所を比較—特性・通所時間・支援密度の見極め+当社同行見学サポート

1. そもそもB型作業所とは?磯子区における現状と特徴

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに生産活動やその他の活動を通じて日中の居場所・役割・スキル獲得を目指す福祉サービスです。磯子区は住宅地と工業エリアが混在し、公共交通の結節点も複数存在するため、アクセスと通所動線の設計がしやすい地域特性があります。

支援員・ケアマにとってのポイントは、①作業内容の刺激特性(音・匂い・視覚刺激)、②身体負荷(立位時間・重量物の有無)、③遂行ステップ(指示の細分化・手順書の有無)を、利用者の強みとリスクに照らして評価することです。

また、B型は「工賃」だけで比較するとミスマッチが起きやすく、実際の通所安定性は支援密度(声かけ頻度・見守り体制・小集団対応)や、医療・学校・家族との連携のしやすさで大きく左右されます。通所開始直後の離脱を防ぐためには、事業所の理念と日中活動の“雰囲気”が本人に合っているかを現地で確認することが不可欠です。

さらに、磯子区は坂道や乗り換えの有無など地形・交通の要素も影響します。徒歩区間の勾配や天候時の影響を事前に試走し、実通所ルートを具体化することで、初月の欠席・遅刻リスクを抑制できます。

2. よくあるミスマッチ事例とその原因

現場で頻出するミスマッチは、①刺激過多による体調不良(音や匂いに敏感な方が開放的な作業室で疲弊)、②遂行ステップの抽象度が高く混乱(口頭指示中心で手順書がない)、③通所時間が体力に比して長すぎる、④支援密度が合わずに“放置感”や“過干渉感”が生まれる、の4類型に整理できます。

例えば感覚過敏のある若年層が、作業場のBGM・人の出入り・電話音で注意資源を消耗し、帰宅後に生活リズムが崩れて翌日以降の欠席が続くケースがあります。別の例では、細かい手順化が必要な方が「臨機応変に」で指示され、失敗経験の蓄積から自己効力感が低下することも。

原因分析では、アセスメント時に“作業の刺激プロファイル”と“本人の許容域”をマトリクスで可視化することが有効です。見学時に「ピーク時の音量」「作業テーブル間隔」「換気や匂いの発生源」「指示のフォーマット(口頭/紙/ピクト)」などを観察・質問し、写真やメモで記録すると、家族・医療との共有がスムーズになります。

通所継続の壁は初月に集中しがちです。初月は成功体験を最優先し、作業難易度と時間を意図的に低めに設定、週内に“必ずできる工程”を用意することで、自己効力感を早期に形成します。

3. 支援計画に活かせる「作業内容・時間」の見極め方

作業内容は「刺激量」「身体負荷」「遂行ステップ」の3軸で評価し、時間設計は「開始時短時間→段階的延長→日内休憩の質」で最適化します。

まず刺激量は、音(常時/一時的ピーク)、匂い(接着剤・薬品・食品等)、視覚(人の動線・掲示物の密度)を1~3の3段階でラベリング。身体負荷は、立位比率・移動距離・繰り返し動作・握力負担をチェック。遂行ステップは、作業が①単一手順の反復か、②複数工程の組み合わせか、③工程間の切り替え頻度が高いか、を確認します。

時間設定は「90分ルール」を目安に、集中持続の谷が来る前に短い休憩を組み込み、午前のみ→午後のみ→短時間×複数日→標準枠へと拡張。特に服薬・睡眠リズムの影響がある方は、午前と午後の体調差を見極めて曜日ごとに配分します。

具体例:対人刺激に弱いAさんは、音のピークが少ない在庫検品・封入工程から開始。週3日×90分、工程は単一反復、休憩は視覚提示で予告。2週目から作業量を微増し、3週目に午後枠を試行。こうした微調整を支援計画に反映し、本人・家族と合意形成することで、ムリなく定着へ移行できます。

4. 支援密度と職員配置で変わる利用者の安定性

支援密度は単なる人員数ではなく、「声かけの質」「観察の解像度」「小集団の運営力」で決まります。観察の解像度が高い事業所ほど、微細な変化(手の動きが遅い、視線が泳ぐ、立ち上がりが増える)を早期に捉え、工程の切り替えや休憩提案で不調スパイラルを防げます。

下表は、見学・体験時に確認したい視点を整理したチェック表です。面談では表を用いながら、具体的な場面想定で質問することで、支援密度の“実効性”を掴めます。

| 確認観点 | 見るポイント | 質問例 |

|---|---|---|

| 声かけの質 | 肯定的フィードバックの頻度/指示の具体性 | 「初回の方への声かけは、どのタイミング・どの言葉を使いますか?」 |

| 観察体制 | 見守りの配置/不調サインの共有方法 | 「不調サインが出た際の即時の切替や休憩導入は、誰が判断しますか?」 |

| 小集団運営 | 2~3名のミニ単位での工程調整 | 「工数が合わない場合の工程変更は、当日でも可能ですか?」 |

| 医療連携 | 服薬・通院情報の共有と配慮 | 「主治医へ情報提供する際の書式や頻度はどうなっていますか?」 |

| 危機対応 | 急変時フロー/家族連絡のルール | 「危機時の一次対応と連絡の順番を教えてください」 |

職員配置の“数”ではなく、これらの運用が型になっているかを確認しましょう。たとえば「肯定的フィードバック→短い指示→確認→再フィードバック」の循環が回っている事業所は、初期の不安定期でも離脱率が下がる傾向があります。支援会議では、こうした運用の可視化と、本人が安心できる合図(カードや合言葉)を導入できるかを合意形成しておくと効果的です。

5. ケース会議で押さえておくべき質問集(そのまま使える台本付き)

ケース会議は、ミスマッチを未然に防ぐ最大のチャンスです。以下はそのまま使える質問テンプレートと台本の例です。

【導入(3分)】「本日の目的は、本人の強みを活かしつつ不安要因を最小化する通所設計の合意形成です。作業内容・時間・支援密度の3点を確認します。」

【本人の強み確認】「得意だった作業・時間帯・環境(静か/賑やか)を3つ挙げてください。」

【不安要因の共有】「音・匂い・視覚刺激で苦手なものは?移動・乗換で疲れやすい時間帯は?」

【事業所質問例】「初月の作業は単一工程から開始できますか?」「休憩の予告は視覚提示できますか?」「日内で工程変更は可能ですか?」「家族・医療との情報共有はどのような書式で行いますか?」

【合意形成】「初月は午前のみ週3回・90分を上限に設定。3週目に午後枠を試行」「不調サイン:視線の泳ぎ・立ち上がり回数増・手の停止を合図に休憩」「連絡ルール:事業所→家族→支援員の順」

Q&A:

Q. 工程が合わないときの切替は? A. 予備工程を2つ用意し、刺激量と手順の複雑さが低いものへ即時移行。

Q. 家族が不安を強く訴える場合は? A. 見学メモと写真で環境を可視化し、初月の“成功体験”計画(できる作業を必ず1枠入れる)を共有。

Q. 医療的配慮が必要? A. 服薬時間と副作用のピークを踏まえ、休憩と水分補給を予め組み込む。必要に応じて主治医へ情報提供。

6. 当社の同行見学サポートを活用するメリット(実務フローと提供物)

当社の同行見学サポートは、①事前アセスメント(刺激・身体負荷・遂行ステップの3軸診断)、②見学計画づくり(質問テンプレと観察シート配布)、③当日の同席(環境の実測・写真整理・本人の負担サイン観察)、④合意形成の台本作成、⑤初月フォロー(週1回の見直し提案)までを一気通貫で支援します。

提供物には「見学チェックリスト」「通所設計シート」「不調サイン早見表」「家族向け説明資料」が含まれ、支援員・ケアマがそのまま会議で利用できる形式です。

行動提案:今日からできることは3つ。1)候補事業所の“刺激プロファイル”を作る、2)初月の時間設定を短めに固定し成功体験を先に設計、3)連絡ルールと危機時フローを事前に合意して書面化。

こうした準備を整えることで、磯子区という地域資源の強み(アクセスのしやすさ、医療・教育機関との距離感)を活かし、ミスマッチを最小化しながら、本人の“続けられる”を着実に積み上げていけます。

メールでお問合せ

見学・体験などお気軽にお問い合わせください。

めいあい株式会社(以下,「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(個人情報)

「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

第2条(個人情報の収集方法)

当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,などの個人情報をお尋ねすることがあります。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

当社サービスの提供・運営のため

ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)

重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため

利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため

有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため

上記の利用目的に付随する目的

第4条(利用目的の変更)

当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。

利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条(個人情報の第三者提供)

当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき

国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき

利用目的に第三者への提供を含むこと

第三者に提供されるデータの項目

第三者への提供の手段または方法

本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること

本人の求めを受け付ける方法

前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。

当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

第6条(個人情報の開示)

当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。

本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

その他法令に違反することとなる場合

前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

第7条(個人情報の訂正および削除)

ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。

当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。

当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

第8条(個人情報の利用停止等)

当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。

前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。

当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。

前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

第9条(プライバシーポリシーの変更)

本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。

当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

第10条(お問い合わせ窓口)

本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

住所:神奈川県横須賀市追浜本町1丁目48番地101

社名:めいあい株式会社

代表取締役:柳瀬和浩

Eメールアドレス:365meiai@gmail.com

以上